Jokowi, PSI, dan “Kerajaan Modern” Politik Indonesia: Pelajaran dari India dan Singapura

Jokowi, PSI, dan “Kerajaan Modern” Politik Indonesia Pelajaran dari India dan Singapura

Oleh: Ahmad Humam Hamid | Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh

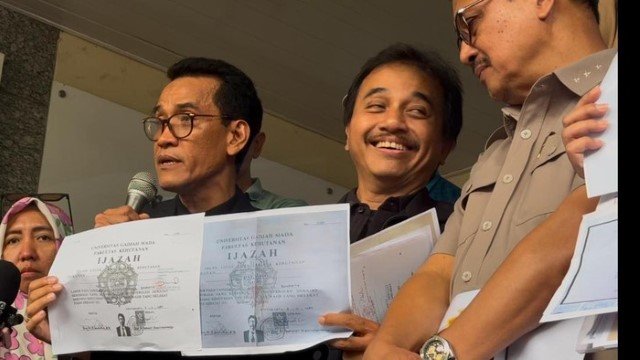

Di tengah kondisi kesehatan yang kurang prima, Jokowi tetap hadir di Rakernas PSI di Makassar awal 2026.

Banyak yang bertanya-tanya: kebetulan atau aneh?

Jawabannya sederhana: sama sekali tidak.

Kehadiran Jokowi bukan sekadar simbolik; ia menunjukkan bagaimana politik Indonesia pasca-reformasi sedang berevolusi menjadi apa yang bisa disebut sebagai “kerajaan modern”.

Partai tampil kosmopolitan dan modern, namun secara struktural tetap mengikuti hukum klasik: figur tunggal sebagai matahari, loyalitas kader sebagai orbit, dan struktur partai sebagai gravitasi yang menjaga semuanya tetap bergerak.

PSI, meski masih muda, menjadi laboratorium generasi baru.

Kaesang Pangarep telah diupayakan untuk menjelma menjadi magnet loyalitas, sementara konfigurasi politik menuju 2030 menunjukkan bahwa kerajaan modern Indonesia bersifat adaptif, lintas generasi, dan lentur terhadap perubahan.

Dari India Hingga Singapura

Fenomena “matahari tunggal” ini bukan monopoli Indonesia.

Di India, Indira Gandhi mewarisi basis politik ayahnya, Jawaharlal Nehru.

Partai Kongres menjadikan figur tunggal sebagai pusat kekuasaan; loyalitas kader dan legitimasi politik diikat pada nama besar Nehru-Gandhi.

Namun warisan itu tidak berdiri di ruang kosong. Indira Gandhi memiliki latar pendidikan elite: belajar di Shantiniketan, sebuah pusat pendidikan humaniora dan kebudayaan yang didirikan Rabindranath Tagore dan dikenal sebagai kawah candradimuka intelektual India modern, kemudian menimba ilmu politik dan filsafat di Eropa, serta kuliah di Oxford.

Ia menghadapi ujian kepemimpinan nyata: krisis pangan, nasionalisasi perbankan, industrialisasi, hingga perang regional, yang mengukuhkan legitimasinya bukan hanya sebagai pewaris, tetapi sebagai pemimpin yang ditempa oleh krisis nasional.

Singapura menunjukkan pola serupa, tetapi dengan disiplin meritokrasi yang jauh lebih ketat.

Lee Hsien Loong menapaki jalur politik di bawah bayang-bayang Lee Kuan Yew, namun ia diuji habis-habisan.

Pendidikan elit di Cambridge dengan prestasi akademik tertinggi, pengalaman militer, serta karier panjang di birokrasi dan kabinet menjadi prasyarat sebelum ia dipercaya memimpin negara.

Di Singapura, pewarisan politik tidak pernah cukup hanya dengan nama besar; legitimasi harus dikonfirmasi melalui prestasi dan kompetensi yang terukur.

Kaesang, Gibran, AHY, dan Puan

Indonesia menampilkan wajah hybrid yang berbeda.

Kaesang Pangarep menempuh pendidikan lokal dan internasional, membangun usaha kreatif dan startup, namun belum melewati ujian formal dalam birokrasi negara atau kepemimpinan partai yang mapan.

Gibran Rakabuming Raka menempuh pendidikan dasar dan menengah di Solo, lalu studi manajemen di perguruan tinggi lokal, dengan jejak pendidikan tinggi yang kerap diperdebatkan publik.

Pengalamannya lebih banyak berada di ranah elektoral cepat, bukan pengujian panjang dalam institusi negara.

AHY memiliki latar pendidikan luar negeri dan karier militer, tetapi pengalaman pengambilan keputusan nasional dan birokrasi sipil masih relatif terbatas.

Puan Maharani tumbuh dalam tradisi politik, namun jalur pengujian kepemimpinannya lebih banyak bertumpu pada loyalitas internal PDIP ketimbang kompetisi meritokrasi terbuka berskala nasional.

PDIP menunjukkan pola klasik kerajaan modern: Megawati Soekarnoputri sebagai matahari politik, dengan Puan Maharani berada di orbit kekuasaan melalui kedekatan dan loyalitas pada figur inti.

Partai Demokrat bergerak dengan logika serupa; figur tunggal menjadi pusat, dan loyalitas kader diuji terutama melalui kesetiaan, bukan semata kapasitas teknokratis.

PSI, meskipun tampil muda dan urban, mengikuti hukum yang sama: Kaesang dijadikan sebagai magnet loyalitas generasi baru, dengan Jokowi bertindak sebagai penjaga gravitasi agar orbit politik tetap stabil.

Di titik ini, perbandingan dengan India dan Singapura menjadi tajam.

Indira Gandhi dan Lee Hsien Loong menunjukkan bahwa figur tunggal bisa diwariskan, tetapi legitimasi sejati lahir dari pendidikan elite, ujian keras, dan pengalaman nasional yang panjang.

Sementara itu, generasi baru dalam politik Indonesia – Kaesang, Gibran, AHY, dan Puan Maharani – lebih dulu menguasai orbit loyalitas sebelum benar-benar diuji melalui meritokrasi formal dan krisis nasional berskala besar.

Jarak itu nyata dan belum tertutup.

Politik Indonesia pasca-reformasi telah melahirkan spesies baru: partai modern, kosmopolitan, urban, namun tetap tunduk pada hukum lama kerajaan politik.

Matahari tetap tunggal, orbit loyal tetap setia, dan struktur partai berfungsi sebagai gravitasi.

Perbedaannya dengan India dan Singapura terletak pada satu hal krusial: tingkat pengujian terhadap generasi penerus.

Menguji Kualitas Pewaris

Pada akhirnya, sejarah politik tidak pernah menolak warisan, tetapi selalu menguji kualitas pewaris.

Nama besar bisa membuka pintu, loyalitas bisa membangun barisan, namun hanya kapasitas yang mampu menjaga kekuasaan tetap sah dan bertahan lama.

Indira Gandhi dan Lee Hsien Loong membuktikan bahwa darah politik harus ditebus dengan pendidikan keras, ujian panjang, dan keberanian mengambil risiko nasional.

Indonesia hari ini sedang melahirkan generasi pewaris yang cepat menguasai orbit, tetapi belum sepenuhnya diuji oleh api krisis dan meritokrasi sejati.

Jika ujian itu terus ditunda, kerajaan modern Indonesia akan tampak bercahaya dari jauh, namun rapuh dari dekat.

Dalam politik, matahari yang terlalu lama dipinjam cahayanya tanpa menghasilkan panas sendiri, pada akhirnya hanya akan menerangi bayangan, bukan masa depan. ***