‘Ilusi Jokowi di Forum Bloomberg’

‘Ilusi Jokowi di Forum Bloomberg’

Oleh: Aznil Tan | Direktur Eksekutif Migrant Watch

PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tampil sebagai pembicara penutup dalam Bloomberg New Economy Forum (BNEF) pada 21 November 2025, di Singapura, dengan tema “Thriving in an Age of Extremes.”

Dalam pidatonya, yang disampaikan dalam bahasa Inggris, Jokowi menonjolkan pembangunan infrastruktur, transformasi digital, dan visi Indonesia menuju “ekonomi cerdas.”

Bagi banyak kalangan di dalam negeri, kehadiran Jokowi di forum berskala global ini dianggap sebagai bukti pengakuan dunia atas prestasi ekonominya.

Persepsi ini semakin diperkuat sejak Bloomberg New Economy menunjuk Jokowi sebagai anggota Dewan Penasihat Global pada 9 April 2025.

Ini memosisikannya sebagai representasi negara berkembang yang dianggap berhasil menjaga stabilitas politik sekaligus mendorong pembangunan fisik dan digitalisasi.

Selain Joko Widodo, dewan ini beranggotakan 21 tokoh dunia dari berbagai sektor—pemerintahan, bisnis, dan organisasi multilateral—yang dipilih bukan hanya karena posisi formal, tetapi karena pengaruh geopolitik dan nilai simboliknya dalam arsitektur ekonomi global.

Di antara mereka terdapat Gina Raimondo (mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat), Mario Draghi (mantan Perdana Menteri Italia sekaligus mantan Presiden Bank Sentral Eropa), Ngozi Okonjo-Iweala (Direktur Jenderal WTO), Kristalina Georgieva (Direktur Pelaksana IMF), serta Zhou Xiaochuan (mantan Gubernur Bank Sentral China).

Komposisi ini memperlihatkan bahwa forum tersebut menghimpun aktor-aktor kunci yang mewakili kepentingan negara besar, institusi keuangan global, serta poros ekonomi dunia, bukan figur publik yang diuji melalui evaluasi akademik maupun mandat demokrasi.

Dalam konstruksi narasi internasional, Jokowi diposisikan sebagai wajah “Global South” yang dianggap mampu menjembatani Asia Tenggara dengan jaringan modal internasional.

Ia ditempatkan sebagai simbol negara berkembang yang berhasil bertahan dalam ketidakpastian geopolitik dengan memadukan pembangunan fisik dan transformasi digital.

Narasi ini sejalan dengan agenda Bloomberg yang menekankan teknologi, urbanisasi, dan transformasi ekonomi sebagai respons terhadap era instabilitas global.

Namun, representasi ini tidak bebas kepentingan; ia sarat kalkulasi politik dan diplomasi ekonomi.

Panggung internasional semacam ini bukan hanya forum komunikasi publik, tetapi juga instrumen legitimasi global yang dapat memperkuat daya tawar politik individu yang tampil di atasnya.

Jokowi, dengan retorika “pembangunan infrastruktur” dan “transformasi digital”, berfungsi sebagai etalase negara berkembang yang kompatibel dengan logika pasar.

Di mata Bloomberg, ia membawa narasi yang mudah dikomodifikasi: QRIS sebagai simbol digitalisasi finansial, hilirisasi sebagai industrialisasi pragmatis, dan proyek infrastruktur sebagai bukti stabilitas kebijakan.

Bloomberg tidak menilai apakah pertumbuhan tersebut adil, inklusif, atau berkelanjutan; yang dinilai adalah keberadaan narasi pertumbuhan itu sendiri, terutama narasi yang dapat menenangkan investor global.

Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan Jokowi masih memegang pengaruh dominan dalam transisi kekuasaan, baik secara politik maupun struktural.

Bloomberg memiliki insentif untuk mempertahankan akses terhadap elite pengambil keputusan di kawasan ini, dan Jokowi merupakan pintu masuk yang aman serta mudah dibaca oleh pasar internasional.

Legitimasi yang diberikan bukan bersifat moral, tetapi transaksional: Jokowi tidak hanya hadir sebagai individu, tetapi sebagai akses dan representasi.

Persoalannya, forum seperti Bloomberg tidak beroperasi berdasarkan nilai publik, etika demokrasi, atau kesejahteraan rakyat.

Ia beroperasi dalam kerangka kalkulasi pasar, di mana pemimpin dihargai bukan karena dampak kebijakannya bagi warga negara, tetapi karena kemampuannya menyediakan stabilitas yang dapat dieksploitasi oleh modal global.

Logika kapitalis global

Kapital global tidak menilai negara dari seberapa demokratis ia berdiri, seberapa aman warganya bersuara, atau seberapa merata kekayaan dibagikan. Kapital global hanya memiliki satu ukuran moral: apakah negara itu aman bagi modal.

Segala hal lain—hak asasi manusia, ruang sipil, partisipasi politik—jatuh menjadi ornamen kosmetik yang dapat dirayakan atau dihapus tergantung kebutuhan investasi.

Karena itu, dalam perbincangan geopolitik, demokrasi bukan lagi cita-cita; ia direduksi menjadi sinonim dari stabilitas.

Selama pemerintah tidak mengganggu arus modal, ia disebut berhasil, meskipun kekuasaan dijalankan melalui pengekangan rakyatnya sendiri.

Di bawah logika ini, negara demokratis yang penuh kritik publik dan protes warga dapat dicap sebagai tidak stabil, sementara rezim otoriter yang menutup mulut rakyat justru dipuji sebagai ramah investor.

Lihat daftar figur yang dirayakan panggung global: Xi Jinping, Mohammed bin Salman, Narendra Modi, dan kini Joko Widodo.

Mereka bukan ditampilkan karena membela kebebasan sipil, tetapi karena mampu menyediakan prediktabilitas politik dan kepastian kebijakan yang disukai pasar.

Bloomberg hanya memperpanjang logika itu: bukan siapa yang benar yang diberikan panggung, melainkan siapa yang menjamin kelangsungan keuntungan.

Maka tidak heran bila bagi banyak warga Indonesia yang hidup dalam realitas penggusuran, ketimpangan, mahalnya biaya hidup, dan demokrasi yang diseret masuk ke ruang gelap kompromi kekuasaan, penokohan Jokowi di panggung Bloomberg terasa bukan sebagai kebanggaan nasional, tetapi sebagai tamparan.

Panggung itu merayakan citra pembangunan, sementara rakyat dipaksa menanggung beban sejarah.

Proyek-proyek pembangunan yang selama satu dekade dipasarkan sebagai keberhasilan nasional—jalan tol, IKN, pelabuhan, kawasan industri—tidak muncul dari ruang hampa.

Mereka digerakkan oleh utang BUMN, pinjaman luar negeri, serta skema KPBU yang menukar kepentingan publik dengan nilai tukar finansial.

Infrastruktur di sini bukan sekadar beton dan baja; ia adalah instrumen finansialisasi. Di balik narasi “konektivitas,” terdapat arsitektur penyerahan aset publik kepada investor.

Risikonya jelas: ketergantungan fiskal jangka panjang, privatisasi aset strategis, dan perpindahan ruang ekonomi nasional ke tangan kekuatan modal transnasional.

Pembangunan yang tampak monumental bagi ibu kota, bisa berarti penarikan kedaulatan dari desa-desa yang tak pernah menjadi subjek pembangunan itu sendiri.

Bahkan ketika pembangunan terlihat, ia tidak dirasakan merata. Pertumbuhan tetap terpusat di Jawa, desa tertinggal tetap terseok, sementara oligarki mengokohkan kendali atas sumber daya alam.

Ketimpangan tidak jatuh dari langit; ia adalah produk rancangan ekonomi yang lebih sibuk membangun jalan tol untuk modal, bukan jalan hidup untuk rakyat.

Slogan digitalisasi dan hilirisasi yang dijual sebagai tanda kemajuan hanya memoles luka lama. Pengangguran pemuda tetap meningkat, tenaga informal tetap menjadi fondasi ekonomi, dan sebagian besar warga Indonesia tetap tidak mendapatkan akses kepada pekerjaan bermartabat. Di sini, teknologi bukan alat pembebasan, tetapi kosmetika modernisasi.

Sementara itu, demokrasi berguguran diam-diam. Pemilu 2024 menjadi monumen politik dinasti ketika Mahkamah Konstitusi membuka jalan hukum yang menguntungkan satu keluarga penguasa.

Institusi independen digerus, oposisi dipreteli, dan aparat politik digunakan sebagai instrumen kontrol, semua atas nama pembangunan. Namun, pasar tidak bereaksi; bagi modal, stabilitas lebih penting daripada kebebasan.

Dalam logika kapitalisme global, rakyat boleh dikorbankan asalkan pasar tidak terganggu. Demokrasi boleh direduksi, asalkan neraca investasi tidak terguncang.

Ini bukan sekadar ironi sejarah; ini tanda bahwa masa depan dapat dijual seperti obligasi negara, dilelang di bursa modal, dan dioperasikan tanpa rakyat sebagai pemilik sah tanah airnya.

Dan di tengah semua itu, panggung seperti Bloomberg berdiri bukan sebagai penonton pasif, melainkan sebagai produsen narasi—narasi bahwa pemimpin yang menenangkan pasar adalah pemimpin yang layak dihormati.

Bahwa pembangunan adalah tolok ukur tunggal kemajuan. Bahwa rakyat dapat menunggu, sementara investor harus dipuaskan lebih dulu.

Kepentingan Bloemberg dan Jokowi

Secara prinsip, Bloomberg mengklaim sebagai institusi yang independen dan netral secara editorial.

Namun pada level praksis, Bloomberg New Economy Forum bukanlah ruang diskursus akademik maupun lembaga jurnalistik yang menilai gagasan secara objektif.

Forum ini berfungsi sebagai arena strategis tempat modal, kekuasaan, dan narasi pembangunan global dipertemukan dan dinegosiasi.

Di dalam ekosistem semacam ini, relasi antara kepentingan bisnis, kebijakan, dan representasi politik bersifat cair dan transaksional, dan tidak tunduk pada prinsip moral atau integritas akademik. Yang diutamakan bukan kebenaran, melainkan kegunaan politik dan ekonomi.

Akses ke forum tersebut tidak ditentukan oleh integritas moral, kapasitas intelektual, atau rekam jejak dalam memperkuat demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Akses lebih sering ditentukan oleh relevansi geopolitik, potensi membuka pasar, kemampuan menawarkan stabilitas, dan kesediaan untuk berperan dalam arsitektur kapital global.

Dalam konteks seperti ini, bukan hal aneh jika kedekatan jaringan, kontribusi finansial, kemampuan mengendalikan narasi, atau peluang ekonomi tertentu membuka pintu yang tidak pernah terbuka bagi pihak lain.

Bloomberg tidak terikat pada standar objektivitas dan transparansi seperti lembaga akademik atau institusi publik. Ia beroperasi sebagai kurator wacana global, bukan penjaga moral.

Dengan demikian, pemilihan figur bukanlah hasil seleksi etika atau teknokrasi, melainkan kalkulasi naratif—siapa yang dapat menjadi wajah yang “layak dijual” bagi pasar global.

Dalam forum elite global, uang bukan satu-satunya mata uang. Narasi, kuasa, dan akses adalah komoditas yang lebih berharga.

Maka ketika Jokowi tampil di panggung Bloomberg, yang terjadi bukan seleksi moral, melainkan transaksi simbolik.

Ia hadir bukan karena dinilai paling adil atau paling berpihak pada rakyat, melainkan karena ia menawarkan narasi pembangunan yang kompatibel dengan kepentingan modal: stabilitas politik, sentralisasi keputusan, proyek infrastruktur berskala besar, deregulasi investasi, dan konsistensi kebijakan yang mudah diprediksi investor.

Bloomberg juga bukan forum seleksi intelektual. Ia tidak dirancang untuk menguji kualitas pemikiran, keaslian gagasan, atau kedalaman teori.

Banyak tokoh diundang bukan karena kapasitas akademik atau kontribusi ide, melainkan karena posisi strategisnya dalam rantai kekuasaan global, daya tarik pasar, atau simbolisme geopolitik yang dibawanya.

Forum ini lebih tepat dipahami sebagai ruang kurasi narasi pembangunan dan jejaring elite, tempat ide-ide politik dikemas untuk selera investor. Pemimpin yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi tidak menyediakan ruang ekspansi modal bisa saja diabaikan.

Sebaliknya, pemimpin yang menyediakan deregulasi, akses sumber daya, proyek infrastruktur, dan stabilitas politik akan lebih dipromosikan, meskipun secara domestik ia mereduksi ruang sipil, melemahkan lembaga demokrasi, atau memperlebar ketimpangan sosial.

Bloomberg tidak menilai pemimpin dari keberpihakan moral, melainkan dari utilitas strukturalnya dalam ekonomi global.

Di sisi lain, sebagian publik Indonesia keliru membaca panggung global. Sebagai negara berkembang dengan mentalitas validasi eksternal, kita cenderung menganggap legitimasi internasional sebagai pengakuan moral.

Ketika Jokowi mendapat panggung berbicara di forum Bloomberg di Singapura, sebagian publik buru-buru menyambutnya sebagai bukti bahwa pemimpin Indonesia diakui prestasinya oleh dunia.

Seolah-olah Bloomberg adalah lembaga penghargaan etika, panel seleksi pemimpin terbaik, atau juri intelektual global.

Padahal, forum ini tidak mengukur dampak kebijakan terhadap pekerja informal, tidak menilai apakah pembangunan inklusif, dan tidak memperhitungkan kualitas demokrasi. Ia hanya mengevaluasi apakah narasi pembangunan kompatibel dengan stabilitas pasar.

Bloomberg adalah panggung kapital global: tempat elite bisnis dan politik bertukar legitimasi melalui narasi yang dirancang untuk menenangkan modal.

Di panggung itu, Jokowi tampil bukan karena ia dianggap berhasil memakmurkan rakyat, tetapi karena ia membawa citra pembangunan yang rapi, efisien, dan investor-friendly—meskipun di baliknya terdapat utang yang membengkak, ruang sipil menyempit, oligarki yang menguat, ketergantungan fiskal yang meningkat, dan demokrasi tergerus oleh konsolidasi kekuasaan.

Bloomberg tidak sedang memberi penghargaan. Mereka sedang mengkurasi wajah-wajah yang dapat menjaga kepastian bagi pasar global.

Di sinilah letak ilusi pengakuan: tampilnya seorang pemimpin di panggung internasional tidak serta merta mencerminkan keberhasilan substantif, tetapi mencerminkan kecocokan antara pemerintah dan kepentingan modal internasional.

Pengakuan global sering kali bukan validasi moral, tetapi kompensasi naratif untuk memastikan bahwa struktur ekosistem kapital tetap berjalan mulus.

Oleh karena itu, kita perlu berhenti menjadikan panggung internasional sebagai tolok ukur keberhasilan kepemimpinan nasional.

Ukuran itu harus kembali kepada rakyat: apakah pertumbuhan dirasakan secara inklusif, apakah pembangunan partisipatif dan tidak represif, apakah demokrasi diperkuat alih-alih dikorbankan atas nama stabilitas semu, dan apakah kedaulatan tidak digadaikan demi modal global.

Prestasi sejati tidak ditentukan oleh pujian investor, tetapi oleh kesejahteraan warga negara. Legitimasi tidak dibangun di forum elite, tetapi di ranah publik.

Dan sejarah tidak mengingat siapa yang tampil di panggung internasional; sejarah mengingat siapa yang memperjuangkan rakyatnya. ***

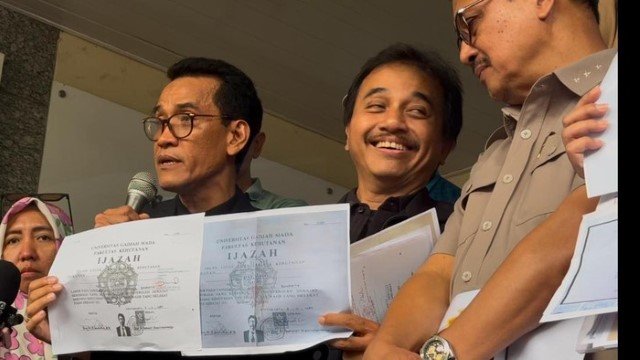

![[UPDATE] Tiga Tokoh Nasional Turun Gunung ke Polda Metro Jaya, Kawal Kasus Ijazah Jokowi dan Tolak Kriminalisasi Peneliti!](https://democrazy.id/wp-content/uploads/2026/02/UPDATE-Tiga-Tokoh-Nasional-Turun-Gunung-ke-Polda-Metro-Jaya-Kawal-Kasus-Ijazah-Jokowi-dan-Tolak-Kriminalisasi-Peneliti.jpeg)